3 | 2019, Thailand,

Autor*in: Praphakorn Wongratanawin

Wenn ‚gute Menschen‘ Hilfssheriff spielen – Ein Beispiel für Autoritarismus ‚von unten’

Trauerzeremonie am Brandenburger Tor in Berlin am 30. Oktober 2016 © Sorayut Aiemueayut

In Thailand werden monarchiekritische Personen nicht nur online ‚an den Pranger’ gestellt und diffamiert. Immer wieder kommt es zu gewalttätigen Übergriffen auf Andersdenkende. Auch im Ausland lebende Thailänder*innen sind betroffen. Gerade die Diaspora spielt eine wichtige Rolle bei der Identifizierung und Verbreitung der Identität von Kritiker*innen.

Am 13. Oktober 2016 verstarb König Bhumipol Adulyadej im Alter von 88 Jahren. Sein Tod stürzte das Land in tiefe Trauer und Ungewissheit. Ein 30 Tage geltendes Verbot für Unterhaltungsprogramme, Festlichkeiten und Wettbewerbe wurde verhängt. Die Militärregierung ordnete eine einjährige Staatstrauer an und forderte die Bevölkerung dazu auf, sich angemessen zu kleiden. Doch nicht alle hielten sich strikt an diese Anordnungen. Viele königsliebende Thailänder*innen empfanden dies als respektlos und sahen sich in ihren Gefühlen verletzt. Online wie offline versuchten sie, mit aller Härte gegen jene Menschen vorzugehen, die sich ihrer Meinung nach nicht angemessen verhielten.

Hetze, verbale Gewalt und körperliche Übergriffe

Besonders in den ersten drei Wochen nach dem Tod des Königs kam es zu verbalen und körperlichen Übergriffen gegen vermeintliche Kritiker*innen der Monarchie. Ihre persönlichen Daten und Fotos wurden im Internet veröffentlicht und weiterverbreitet. Im Internet entlud sich eine Welle von Hasskommentaren, Beschimpfungen und Morddrohungen. An verschiedenen Orten in Thailand zogen aufgebrachte Mobs vor die Häuser derer, die angeblich respektlose Kommentare gegenüber der thailändischen Monarchie gepostet hatten. Die Opfer wurden aus ihren Wohnungen gezerrt und gezwungen, öffentlich vor dem Porträt des Königs niederzuknien und sich für ihre ‚despektierlichen‘ Äußerungen oder ihr ‚unangemessenes‘ Verhalten zu entschuldigen.

Neben diesen organisierten Übergriffen kam es zu spontanen Aktionen einzelner Königstreuer. In Bangkok ohrfeigte eine Passantin vor den Augen mehrerer Polizist*innen eine ältere Frau, weil sich diese angeblich beleidigend gegenüber dem König geäußert hatte.

In einem anderen Video filmt sich ein mit Pistole bewaffneter Mann und kündigt an, Menschen zu erschießen, die sich verächtlich über den verstorbenen König äußern. Einige Königstreue machten heimliche Fotoaufnahmen von Personen, die sich nicht in schwarz kleideten, und prangerten sie im Internet an.

Die Diasporagemeinschaften wirken aktiv mit

Befeuert durch den Hass und die Hetze im Herkunftsland, welche in den sozialen Medien eine große Reichweite erzielte, erreichten die Spannungen schließlich ihre transnationale Dimension. Ein thailändischer Betreiber eines Restaurants in Australien wurde so unter Druck gesetzt, dass er einen Angestellten, der sich monarchiekritisch geäußert hatte, entließ. Namen und Adressen von in Belgien und Deutschland lebenden Kritiker*innen der Monarchie wurden gemeinsam mit Aufrufen zur Gewalt gegen sie auf facebook veröffentlicht. In Schweden folgten drei thailändische Monarchist*innen einer im Internet verbreiteten Aufforderung zu Gewalt und konfrontierten eine Thailänderin vor ihrer Wohnung. In Frankreich wurde eine wegen Majestätsbeleidigung angeklagte Geflüchtete in einem Schnellrestaurant von einem königstreuen Thai erkannt und gefilmt. Das auf facebook live übertragene Video animierte einige Royalist*innen, zum Restaurant zu eilen, um die Frau zu attackieren.

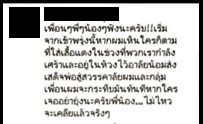

Rianthong: „Wer kennt den facebook-Nutzer mit dem Namen Charoenchai Sae Tang, gebt ihm einen Schlag auf sein Plappermaul. Bitte, tut es für mich. Klugscheißerisch und sympathisiert mit Aum Neko. Schlagt ihn nicht so fest oder tretet ihn nicht, bis er tot ist, sondern gebt ihm nur einen leichten Schlag als Symbol, nicht fest. Macht Fotos davon und schicke sie mir. Generalmajor Rienthong Nanna, 16.10.2016, um 13.00 Uhr“, Screenshot Facebook

Selbstorganisierte Gruppen bedingungsloser Verfechter*innen der Monarchie

Es gibt noch eine Vielzahl von royalistischen facebook-Seiten, die während des Interregnums besonders intensiv zur Hetze im Internet beigetragen haben. Sie trugen mit hashtags und der Weiterverbreitung von posts dazu bei, Cybermobbing und eine wirksame Massenmobilisierung gegen Personen, die als ‚antimonarchistisch‘ gebrandmarkt wurden, zu unterstützen. Eine zentrale Rolle spielt der Militärarzt Rianthong Nanna und seine Rubbish Collection Organisation (RCO – Müllsammler-Organisation). In Rianthongs Augen sind Menschen mit kritischer Haltung zur Monarchie ‚sozialer Müll’. Sie würden Ideen verbreiten, die die nationale Sicherheit und die thailändische Monarchie gefährden. Rianthong gilt den königstreuen thailändischen Cyberaktivist*innen durch seine offenkundig autoritär-monarchistische Haltung als ‚guter Mensch‘ und Vorbild.

Die RCO steht an vorderster Front der Hexenjagd gegen die ‚Feinde der Monarchie’. Sie will Thailand innerhalb von zwei Jahren vom ‚sozialen Müll’ befreien. Ihre Maßnahmen bestehen darin, vermeintliche Majestätsbeleidigungen in den sozialen Netzwerken aufzuspüren, polizeilich zu melden und Personen auf der facebook-Seite der RCO öffentlich an den Pranger zu stellen.

Bereits kurz vor dem Ableben des Königs wurden persönliche Informationen zu Andersdenkenden und deren Helfer*innen auf der facebook-Seite der RCO veröffentlicht. Sie wurden beleidigt, dämonisiert und es wurde zu ihrer Verfolgung aufgerufen. Insbesondere wurde an die thailändischen Netzbürger*innen im Ausland appelliert, in ihren Kreisen Monarchie-Kritiker*innen und deren Helfer*innen zu identifizieren und sozial zu isolieren.

„Heute habe ich Zeit und mache Schießübungen“ steht als Kommentar über einem Foto von Aum Neko, Antimonarchistin und Geflüchtete, Screenshot Facebook

‚Hilfssheriffs’ erhalten Unterstützung durch die thailändische Regierung

Online wie in der realen Welt waren selbst ernannte Hilfssheriffs unterwegs, die zur Jagd von Kritikern*innen der Monarchie bliesen und ihre Affinität zur Gewalt offen mit extremen Beschimpfungen zeigten. Die sozialen Medien wie auch die sonstige Öffentlichkeit wurden so zu einem rechtsfreien Raum. Viele Thailänder*innen griffen aus Selbstschutz zur Selbstzensur oder versuchten, ihre Trauer deutlich zur Schau zu stellen – zum Beispiel durch das Anbringen eines schwarzen Bands auf ihrer Kleidung.

Gegen die von den Royalist*innen ausgeübte Selbstjustiz unternahm die thailändische Militärregierung nichts. Sie appellierte vielmehr an die Öffentlichkeit, von monarchiekritischen Äußerungen abzusehen. Die Kompetenzen des Cyber Security Operating Center, der nationalen Behörde für Cybersicherheit, wurden erweitert und das Majestätsbeleidigungs- sowie das Computerkriminalitätsgesetz wurden vermehrt genutzt, um Kritiker*innen zu verfolgen und mundtot zu machen. Facebook, YouTube und Twitter wurden fortan nicht nur durch königstreue Privatleute, sondern auch vom Staat überwacht und monarchiekritische Äußerungen zum Beispiel durch das Blockieren von Webseiten sanktioniert.

Die Kontrolle der Militärregierung reicht bis in die Diaspora hinein, so dass es auch aus der Distanz nicht möglich ist, die thailändische Monarchie gefahrlos zu kritisieren. Zur Bekämpfung der Majestätsbeleidigung außerhalb der eigenen Staatsgrenzen hat die Regierung mehrere Länder dazu aufgefordert, Thailänder*innen, die sich der Diffamierung der Monarchie verdächtigt gemacht haben, nach Thailand auszuliefern.

Ideologie der thainess als eine Ursache für das Auftreten von ‚Hilfssheriffs’

Die Aktionen der ‚Hilfssheriffs’ lassen sich zum einen als spontane Reaktionen erklären, die sich aus einer tief empfundenen Liebe zum verstorbenen König und der Empörung über – aus ihrer Sicht – unangemessene Reaktionen auf dessen Tod speisen. Entscheidend für ihr Handeln ist die Frustration über die als unzureichend empfundenen Maßnahmen der Militärregierung gegen Majestätsbeleidigung.

Um das Phänomen der ‚Hilfssheriffs’ verstehen zu können, ist jedoch daneben der ideologische Rahmen, in dem sich die Akteure bewegen, von Bedeutung. Monarchie, Nation und Religion sind die ‚Drei Pfeiler des Thai-Seins (thainess)’ und für die Identität thailändischer Bürger*innen unabdingbar. Nach dieser Wertvorstellung bewahren und beschützen ‚gute Menschen‘ diese ‚Drei Pfeiler des Thai-Seins’. Menschen, die nur einen Stützpfeiler des Thai-Seins anzweifeln oder kritisieren, untergraben die wichtigsten Institutionen des Landes und gelten dann nicht nur nicht mehr als ‚thai‘, sondern sie gelten vielen gar als „lebensunwert“ und ihnen wird das Menschsein abgesprochen. Diese Auffassung kommt in den zahlreichen Beleidigungen und Aufforderungen zur Gewalt, die seit dem Tod des Königs in den sozialen Medien kursieren, zum Ausdruck. Dort finden sich Wörter wie „Hundezecke“, „Abschaum der Erde“, „hungriger Geist“, „Cholera“, „erschießen“, „zerhacken“, „ausrotten“. Das Vorgehen gegen Kritiker*innen der Monarchie begreifen ‚gute Menschen‘ als ihre patriotische Pflicht.

Zum ideologischen Rahmen gehört auch der Glaube an starke Führer*innen, die in Krisenzeiten auftreten und die Ordnung wiederherstellen. Diese tief im Denken verwurzelte Vorstellung kann den Erfolg von Rianthong und zahlreichen Organisator*innen von Aktionen gegen vermeintliche Monarchiekritiker*innen erklären. In ihrer radikalen Rhetorik und ihren Aufforderungen zur Gewalt finden viele Thailänder*innen Merkmale der starken Führer*innen, der sich in Abwesenheit einer durchsetzungsstarken Regierung in den Dienst der Wiederherstellung von Ordnung und Gerechtigkeit stellt.

Screenshot eines facebook-Kommentars: „Ich werde solchen Müll wie Euch, der die Monarchie umstürzen will, beseitigen!“

Screenshot eines facebook-Kommentars: „Ab morgen, wenn ich jemanden in rotem Hemd sehe, während wir noch trauern, werden meine Freunde und ich ihn zusammenschlagen. Mischt Euch bitte nicht ein.“

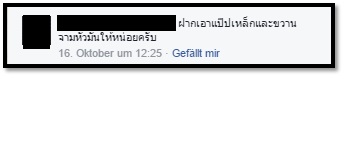

Screenshot eines facebook-Kommentars: „Bitte spalte den Kopf mit einem Stahlrohr und einer Axt, für mich.“

Autoritäre Sozialisation und nationalistische Indoktrinierung tragen Früchte

Ein in Familien gelebter autoritärer Erziehungsstil und eine stark hierarchisch geprägte Gesellschaft begünstigen den Wunsch nach Führerfiguren. Dazu gesellt sich eine autoritär-nationalistische Indoktrinierung durch Bildung und staatliche Medien, welche die Monarchie zum Identitätsträger sowie zum Staats- und Lebensideal, die es zu bewahren und im Ernstfall zu verteidigen gilt, erklärt. In ihr werden Andersdenkende als Feinde, die die Fundamente der thailändischen Gesellschaft gefährden, dargestellt.

Vorfall in Chonburi. Ein Mann wurde aus seiner Wohnung gezerrt und gezwungen, sich öffentlich vor dem Protrait des Königs für seinen ‚respektlosen’ Kommentar zu entschuldigen, Screenshot der facebook-Seite “คนข่าวบางปะกง”

Zudem wurde in jüngster Zeit eine Liste von zwölf idealen ‚Grundwerten‘ für Thailänder*innen mit der Anweisung veröffentlicht, dass alle Kinder diese auswendig zu lernen haben. Zur Sensibilisierung der Bevölkerung für diese Werte werden im ganzen Land Jugendcamps gegründet. Diese Indoktrinierung schafft die Voraussetzungen dafür, dass sich gewaltbereite Royalist*innen als ‚gute Menschen‘ stilisieren und eine breite Gefolgschaft aufbauen können.

Von Seiten des Staates werden systematisch Methoden zur Unterdrückung und Überwachung von Andersdenkenden wie das Lèse-Majesté-Gesetz und das Gesetz zur Bekämpfung der Computerkriminalität entworfen. Ein im Jahr 2010 eingeführtes Cyberscout-Programm rekrutiert landesweit Schüler*innen zur Ausbildung zum ‚Cyber Scout‘, zum Spitzel, der die sozialen Medien auf Majestätsbeleidigungen überwacht und bei den Behörden meldet.

Gesellschaftliche Wertvorstellungen und staatliches Handeln tragen dazu bei, dass sich Personen mit nationalistischer Überzeugung leicht radikalisieren können. Die autoritäre Haltung in der Gesellschaft und die von Hysterie begleitete Angst vor antimonarchistischen Umtrieben können aus einem royalistisch-patriotischen ‚guten Menschen‘ eine tickende Zeitbombe werden lassen.

Ultranationalistische Diaspora

Diaspora-Thailänder*innen pflegen enge Kontakte mit und haben einen starken emotionalen Rückbezug zum Herkunftsland. Das Gefühl, im Zielland nicht akzeptiert zu sein, bewirkt häufig eine Betonung eigener Identifikationsmuster im Sinne einer öffentlich zur Schau gestellten Hinwendung zur eigenen Identität, die sich durch eine nationalistische Haltung und Verehrung des Königs ausdrückt. Es existieren zahlreiche Organisationen, die die thailändische Kultur und Identität in der Diaspora pflegen und lebendig halten. Auch unmittelbar an der Politik im Herkunftsland beteiligen sich Gruppen und Individuen in der Diaspora aktiv, zum Beispiel als Unterstützer*innen von Politiker*innen oder durch öffentliche Demonstrationen und Diskussionen.

Zu den negativen Folgen des Patriotismus von Diaspora-Thailänder*innen zählt die Überwachung der ‚Linientreue’ ihrer Landsleute in den sozialen Netzwerken und Kommunikationskanälen. Bei abweichenden Meinungen müssen Kritiker*innen und Dissident*innen mit emotionalen Reaktionen ihrer ultranationalistischen Landsleute rechnen, welche von Tadel und Kritik bis zur körperlichen Gewalt reichen. Der Tod des Monarchen führte zu einer Situation, in der autoritär erzogene und nationalistisch geprägte Diaspora-Thailänder*innen beträchtliche Energien für die Mobilmachung gegen Kritiker*innen der Monarchie während des Interregnums aufwandten.

‚Autoritäre gute Menschen‘: der ideale Nährboden für autoritäre Herrschaft

Die Ereignisse nach dem Tod des Monarchen Bhumipol Adulyadej im Jahr 2016 brachten Strukturen innerhalb der thailändischen Gesellschaft an die Oberfläche, die für Außenstehende zuvor so nicht deutlich sichtbar waren. Radikale Wortführer*innen machten im Internet wie vor Ort mobil gegen Landsleute, die vermeintlich kritisch zur Monarchie standen. Die starke Befürwortung von autoritären Werten macht die Mehrheit der Bevölkerung für diese Wortführer*innen hochgradig mobilisier- und instrumentalisierbar.

Die autoritären Einstellungen, die im Phänomen der Verfolgung von Monarchiekritiker*innen nach dem Tod des Königs zum Vorschein kamen, mögen auch erklären, wieso sich die autoritäre Herrschaft des Militärs keiner ernsthaften Bedrohung durch eine breite Opposition ausgesetzt sieht. Die Ursachen für das Funktionieren des Autoritarismus in Thailand liegen im Zusammenspiel von autoritären Einstellungen ‚von unten‘ und der autoritären Herrschaft ‚von oben‘. Geprägt von nationalistischer Ideologie und Untertanenmentalität ist die thailändische Gesellschaft empfänglich für ‚starke Führer*innen‘, die Ordnung und die Einhaltung der Gesetze – um jeden Preis – garantieren.

Viele Thais sehen im Militär weiterhin die einzige Institution, die für Ordnung sorgen kann. Unter dem Vorwand, die thailändische Identität und Einheit zu beschützen, tritt das Militär als Wächter der Nation, des Königs und des Volkes auf. Die Opposition wird systematisch mundtot gemacht. Demokratische Grundrechte und Freiräume werden massiv eingeschränkt. Den tief sitzenden Hass gegen Andersdenkende in der thailändischen Gesellschaft macht sich die Armeeführung zu Nutze, um ihre autoritäre Herrschaft zu konsolidieren.

Zum Weiterlesen:

Dieser Text erscheint unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.